La géothermie hydrothermale dans l’Ouest lausannois

Cedric Favre

Et si la chaleur enfouie sous nos pieds devenait la clé d’un avenir énergétique durable pour l’Ouest lausannois ? En exploitant la chaleur naturelle du sous-sol, ce procédé offre une alternative écologique pour le chauffage urbain. Le projet GEOOL a pour objectif de développer cette ressource locale, contribuant ainsi à la transition énergétique de la région.

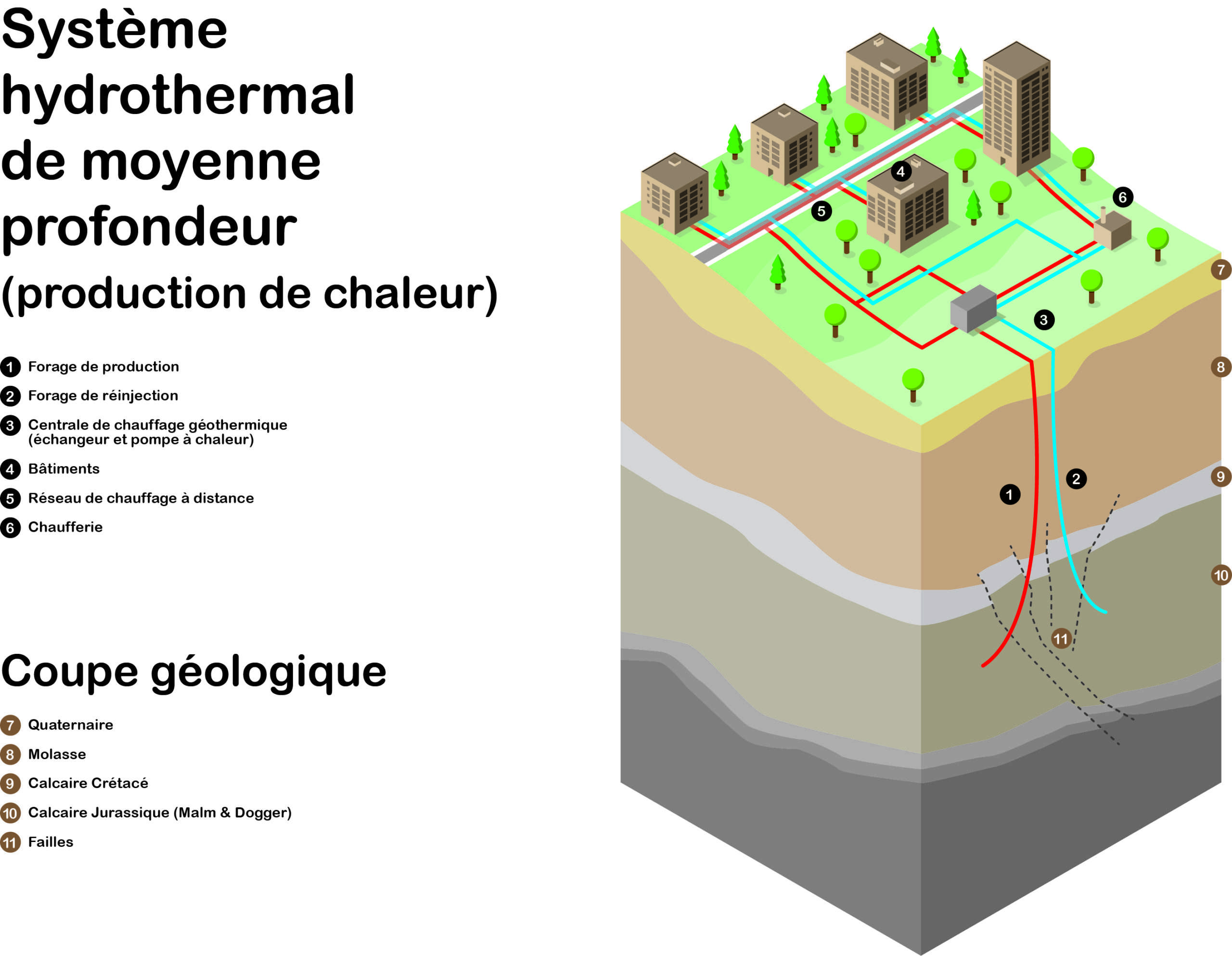

La géothermie hydrothermale est une technologie d’exploitation de la chaleur des roches souterraines. Elle repose sur l’utilisation d’aquifères profonds renfermant de l’eau chaude. Cette ressource est exploitée pour la production de chaleur ou, dans certains cas, d’électricité. Contrairement aux systèmes géothermiques peu profonds, qui captent la chaleur du sol à faible profondeur, la géothermie hydrothermale s’appuie sur des réservoirs géologiques situés à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres sous la surface.

L’intérêt croissant pour la géothermie hydrothermale repose sur son caractère renouvelable, sa disponibilité constante et son faible impact environnemental. Cette technologie permet d’exploiter une source d’énergie stable, indépendante des variations climatiques, adaptée aux besoins énergétiques des infrastructures urbaines et industrielles.

L’origine de la chaleur de la Terre

La chaleur de la Terre provient principalement de deux sources : le flux thermique du noyau terrestre et la désintégration radioactive des isotopes naturels.

La Terre est composée d’un noyau interne solide et d’un noyau externe liquide, tous deux principalement constitués de fer et de nickel. Le noyau externe génère un flux thermique continu, transmis vers le manteau et la croûte terrestre par conduction et convection. La dissipation de cette chaleur à travers la croûte terrestre explique les températures élevées observées à certaines profondeurs.

Les roches terrestres contiennent des éléments radioactifs, tels que l’uranium 238, le thorium 232 et le potassium 40, dont la désintégration génère un dégagement constant de chaleur. Cette production thermique, qui contribue au maintien d’une température élevée dans le sous-sol, alimente les aquifères géothermiques.

Le principe du fonctionnement hydrothermal

Les systèmes hydrothermaux sont caractérisés par la présence d’eau en mouvement dans des formations géologiques perméables. Souvent constituées de roches sédimentaires ou volcaniques fracturées, ces formations, permettent la circulation et l’accumulation d’eau chaude.

Les systèmes hydrothermaux peuvent être classés en deux catégories principales : les systèmes hydrothermaux captifs et les systèmes hydrothermaux ouverts.

Dans les systèmes hydrothermaux captifs, l’eau est emprisonnée dans une formation géologique imperméable, formant un réservoir pressurisé. Lorsqu’un forage atteint ce réservoir, l’eau chaude remonte naturellement à la surface sous l’effet de la pression.

Dans les systèmes hydrothermaux ouverts, l’eau circule librement entre différentes couches géologiques, ce qui permet une recharge naturelle et un renouvellement constant des ressources en eau chaude.

Dans les deux cas, la chaleur de l’eau est extraite via des échangeurs thermiques et transférée vers un réseau de distribution de chaleur. L’eau refroidie est ensuite réinjectée dans le sous-sol afin de préserver l’équilibre du réservoir géothermique.

Les paramètres influençant la performance d’un système hydrothermal

Plusieurs facteurs influencent l’efficacité et la viabilité d’un projet de géothermie hydrothermale : le gradient géothermique, la perméabilité des formations géologiques, la température et le débit de l’aquifère, ainsi que l’équilibre hydrogéologique.

Le gradient géothermique correspond à l’augmentation de la température en fonction de la profondeur. C’est le taux d'augmentation de la température dans le sous-sol à mesure que l'on s'éloigne de la surface. Il est en moyenne de 25 à 30 °C par kilomètre, bien que des variations importantes puissent exister en fonction du contexte géologique.

La porosité et la perméabilité des roches conditionnent la capacité d’un réservoir à stocker et à transporter de l’eau chaude. Les formations sableuses, calcaires fissurés ou basaltiques sont particulièrement favorables au développement de systèmes hydrothermaux performants.

Pour être exploitable à des fins de chauffage, la température de l’eau doit être généralement supérieure à 50 °C. Un débit suffisant est également nécessaire pour garantir un apport énergétique constant.

L’équilibre hydrogéologique est également un facteur important. La réinjection de l’eau refroidie est essentielle pour assurer la durabilité d’un projet hydrothermal. Un déséquilibre entre l’extraction et la recharge du réservoir peut entraîner une baisse de pression et un épuisement progressif de la ressource.

Les applications et perspectives

La géothermie hydrothermale est largement utilisée pour alimenter des réseaux de chauffage urbain, des complexes industriels et des installations agricoles. Grâce aux progrès des techniques de forage et de modélisation hydrogéologique, son développement s’accélère dans de nombreuses régions du monde.

L’amélioration des matériaux et des échangeurs thermiques permet d’optimiser le rendement des installations, tandis que l’intégration avec d’autres sources d’énergie renouvelable (solaire, biomasse) ouvre de nouvelles perspectives pour la transition énergétique.

Les avantages de la géothermie hydrothermale

Parmi les principaux avantages de la géothermie hydrothermale, on peut citer :

- Une énergie renouvelable et locale réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et diminuant les émissions de CO₂.

- Un approvisionnement stable. Contrairement aux énergies solaire ou éolienne, la géothermie est une source d’énergie quasi continue, indépendante des conditions météorologiques.

- L’intégration urbaine, les installations géothermiques pouvant être implantées en milieu urbain, réduisant ainsi les pertes liées au transport de l’énergie.

Les défis et solutions associées

Malgré son fort potentiel, la mise en œuvre de la géothermie hydrothermale présente plusieurs défis techniques, économiques et environnementaux. Ceux-ci doivent être pris en compte pour garantir la rentabilité et la durabilité des projets.

Des coûts initiaux élevés et des modèles de financement

Le principal frein au développement de la géothermie hydrothermale est le coût initial des forages et des études de faisabilité. Un forage géothermique profond représente un investissement pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de francs, en fonction de la profondeur et des conditions géologiques.

Différentes stratégies peuvent être mises en place pour réduire cet obstacle financier. On peut en citer trois :

- Des subventions publiques et des incitations financières. Dans de nombreux pays, des aides publiques sont disponibles pour encourager le développement de la géothermie. En Suisse, par exemple, le programme de l’Office fédéral de l’énergie soutient les études exploratoires et les premiers forages.

- Des partenariats public-privé permettant la coopération entre les collectivités, les fournisseurs d’énergie et les investisseurs, afin de répartir les risques financiers et d’assurer la viabilité du projet.

- L’amélioration et l’optimisation des technologies de forage et des matériaux permettent de réduire les coûts liés aux opérations de creusement et à la maintenance des puits.

Les risques sismiques et la gestion du sous-sol

Les opérations de forage profond peuvent, dans certains cas, induire des microséismes, en particulier lorsque la réinjection de l’eau modifie les contraintes mécaniques des formations géologiques. Ce phénomène a été observé dans plusieurs projets internationaux, notamment à Bâle en 2006, où un projet géothermique a dû être interrompu en raison d’une activité sismique ressentie en surface.

Pour minimiser ces risques, plusieurs solutions sont mises en place. Parmi celles-ci, on peut citer :

- Des systèmes de monitorage sismique comportant l’installation de capteurs permettant de détecter précocement toute activité sismique anormale et d’ajuster les opérations en conséquence. Un réseau de surveillance en temps réel est souvent déployé autour des sites de forage pour analyser les impacts.

- Des forages dirigés en contrôlant les pressions de réinjection. Les techniques modernes de forage permettent d’orienter les puits avec précision pour éviter les failles actives et limiter le risque de déclencher des séismes. De plus, la pression d’injection de l’eau est ajustée afin de ne pas induire de contraintes excessives dans les formations rocheuses.

- Avant d’autoriser un projet, des réglementations sont établies et des études d’impact préalables sont réalisées, ainsi que des études géophysiques détaillées, afin d’évaluer les risques et de définir des protocoles d’intervention adaptés.

Autres défis techniques et environnementaux

Outre les aspects financiers et sismiques, d’autres éléments doivent être pris en compte pour garantir le succès d’un projet géothermique hydrothermal, notamment :

- La durabilité des réservoirs, l’exploitation prolongée d’un aquifère géothermal pouvant entraîner une baisse progressive de la température si le taux d’extraction de la chaleur dépasse la capacité naturelle de renouvellement du réservoir. Une gestion rigoureuse du cycle de réinjection est donc essentielle pour éviter cette perte d’efficacité.

- La composition chimique des eaux profondes. Certaines eaux géothermales contiennent des minéraux en forte concentration, ce qui peut engendrer des dépôts dans les conduites et altérer l’efficacité des installations. Des traitements chimiques ou des systèmes de filtration doivent être mis en place pour limiter ces phénomènes.

- L’acceptation sociale et la concertation locale, car l’implantation de projets géothermiques en milieu urbain nécessite une communication transparente avec les habitants et les autorités locales. Des campagnes d’information et des concertations publiques permettent de rassurer les populations et de lever d’éventuelles oppositions.

Les perspectives et innovations

L’amélioration continue des techniques de forage, des modèles numériques de simulation du sous-sol et des systèmes de récupération de chaleur contribue à rendre la géothermie hydrothermale plus compétitive. À long terme, le couplage avec d’autres énergies renouvelables et le développement de nouveaux matériaux résistant aux conditions extrêmes du sous-sol devraient encore renforcer l’attrait de cette technologie.

Le projet GEOOL dans l’Ouest lausannois

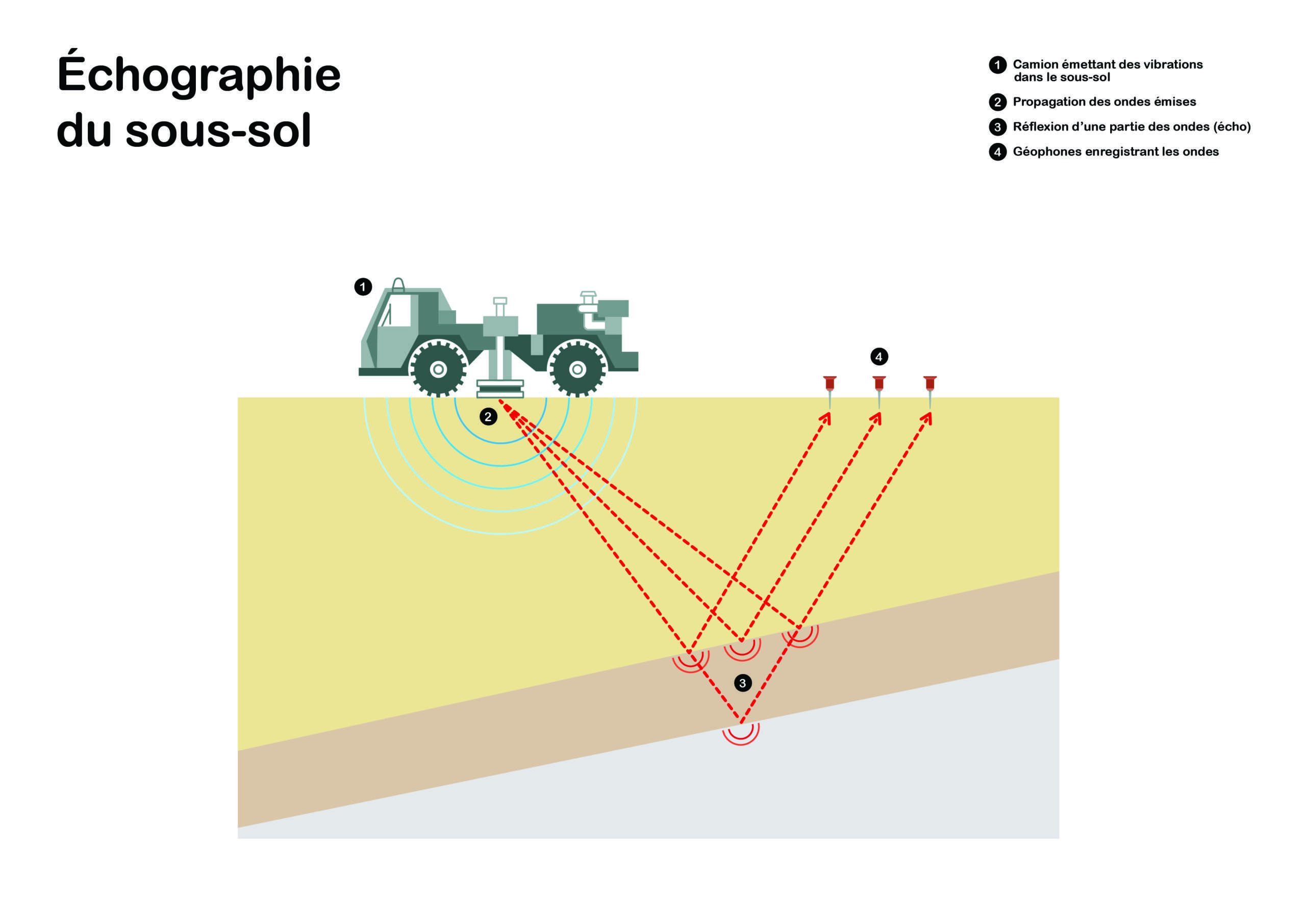

Le projet GEOOL (Géothermie de l’Ouest lausannois) vise à exploiter le potentiel géothermique de la région pour alimenter les réseaux de chauffage à distance. Les études géophysiques menées en 2016 et 2023 ont confirmé la présence de couches géologiques favorables, à une profondeur accessible, rendant le projet techniquement et économiquement viable.

Les étapes clés du projet incluent des forages exploratoires pour caractériser avec précision la perméabilité des roches et la température de l’eau, ainsi que l’installation d’infrastructures pour la production et la distribution de chaleur. L’objectif étant de fournir une énergie propre aux habitants et aux industries locales, contribuant ainsi à la décarbonation de la région.

Conclusion

La technologie géothermique se présente comme une réponse efficace aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels. Le projet GEOOL illustre la volonté de la région lausannoise de s’engager dans une transition énergétique durable, en valorisant les ressources locales pour le bénéfice de la collectivité.

Reste à voir si GEOOL inspirera d’autres régions suisses à explorer leur propre sous-sol pour un avenir plus vert.

Des abonnements

Des abonnements