Traces d’ADN dans les eaux souterraines

Annette Ryser, Eawag

Une étude de l’Eawag montre qu’une grande variété d’organismes vivants laissent des traces d’ADN dans les eaux souterraines – qui dépendent également de l’utilisation des sols dans la zone de captage. À l’avenir, ces paramètres biologiques pourraient être utilisés pour évaluer la qualité des eaux souterraines.

Les eaux souterraines sont un trésor invisible - et donc souvent négligé - qui est menacé dans le monde entier en raison de la surexploitation et de la pollution. En Suisse, 80 % de l'eau potable provient des nappes phréatiques. Il est donc dans notre intérêt et inscrit dans la loi sur la protection des eaux que ces réserves soient d'une qualité irréprochable. Actuellement, la qualité des eaux souterraines est mesurée principalement par des paramètres physiques et chimiques (tels que la température de l'eau ou la concentration de substances dissoutes dans l'eau), bien que l'on sache que les organismes souterrains jouent un rôle important dans l'épuration des eaux souterraines.

Un territoire inexploré

"Avec l'évaluation biologique des eaux souterraines, nous entrons en territoire inconnu", déclare Florian Altermatt, chef du groupe de recherche à l'Institut de recherche sur l'eau de l'Eawag et professeur d'écologie aquatique à l'Université de Zurich. Avec son équipe, il a étudié des traces très diluées de matériel génétique dans les eaux souterraines à l'aide d'analyses d'ADN environnemental (voir encadré). Les premiers résultats viennent d'être publiés dans la revue scientifique Molecular Ecology.

Ils montrent qu'une grande variété d'organismes vivants laissent des traces d'ADN dans les eaux souterraines. "Le fait qu'une grande variété d'organismes vivent dans les eaux souterraines est un bon signe", déclare Altermatt. En effet, ces communautés biotiques souterraines dégradent les polluants et nettoient ainsi les eaux souterraines. Les chercheurs affirment que "notre étude met en évidence la pertinence de prendre en compte les paramètres biologiques, parallèlement aux paramètres chimiques et physiques, lors de l'évaluation de l'état des eaux souterraines". Ils concluent : "Nous croyons fermement que les analyses environnementales de l'ADN devraient être incluses dans les programmes de surveillance afin d'étudier l'impact de l'utilisation des terres ou du changement climatique sur les aquifères".

Une petite partie du puzzle

Cependant, la majeure partie de cette diversité reste largement inconnue. "Nous avons trouvé près de 5 000 variantes génétiques différentes, mais nous n'avons pu attribuer qu'environ 3 % des séquences à des organismes spécifiques", explique Marjorie Couton, chercheuse postdoctorale dans le groupe de recherche de Florian Altermatt et auteur principal de la nouvelle étude.

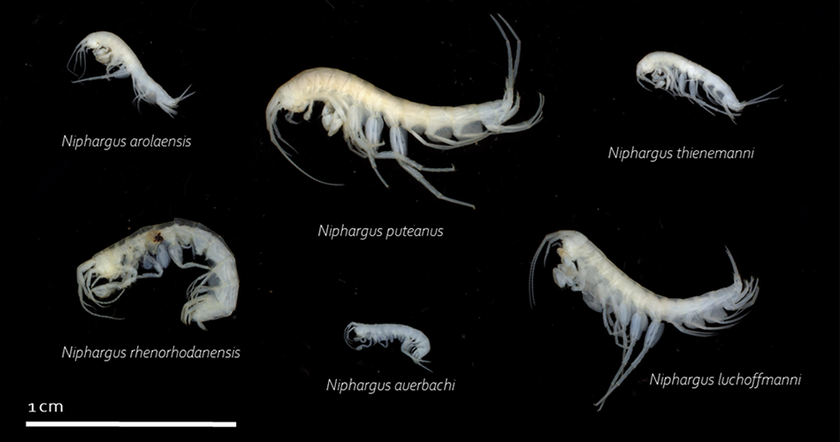

Sur la base de ces séquences génétiques, les chercheurs ont identifié 62 espèces différentes. Il s'agit non seulement de diverses espèces d'amphipodes, qui passent toute leur vie dans les cours d'eau souterrains, mais aussi d'organismes du sol, comme les vers de terre, ou de créatures de surface, comme les araignées. "Nous pensons que leurs traces génétiques sont entraînées dans les eaux souterraines par la pluie", explique Couton.

L'échantillon d'eau souterraine a été filtré pour en extraire l'ADN. L'eau souterraine échantillonnée est donc pompée du réservoir dans une unité de filtration (à droite) contenant une membrane dont les pores mesurent 0,22 µm. (Photos : Marjorie Couton, Eawag)

Influence de l'utilisation des sols

Les échantillons d'eau souterraine examinés par les chercheurs proviennent de 20 puits différents situés dans le bassin versant de la rivière Töss, dans le nord-est de la Suisse. Ces puits sont situés soit dans des zones forestières, soit dans des zones agricoles. En conséquence, l'équipe de Couton et Altermatt a également détecté deux signatures différentes dans la composition des séquences génétiques. Dans leur article de recherche, les chercheurs notent que : "Les sites situés dans les zones agricoles présentaient une diversité génétique systématiquement différente, et généralement plus faible, que les sites situés dans les zones forestières. "Pour l'instant, nous n'en savons pas assez pour comprendre ce que signifie cette diversité réduite", explique M. Altermatt. "Mais nos données montrent que la composition des communautés biotiques souterraines est apparemment corrélée à l'utilisation des terres.

Analyses environnementales de l'ADN

La dernière décennie a vu une révolution dans l'évaluation biologique des écosystèmes aquatiques : Aujourd'hui, les chercheurs peuvent utiliser des méthodes de biologie moléculaire pour détecter des organismes (même rares) dans les cours d'eau, les rivières ou les lacs, sans collecter les êtres vivants ni leur causer le moindre dommage. Dans les échantillons d'eau, les chercheurs recherchent des traces de matériel génétique que les organismes laissent derrière eux, par exemple avec leurs excrétions, ou des traces génétiques qui sont libérées dans l'environnement lorsque les cellules mortes se décomposent. L'équipe d'Altermatt a utilisé la même méthodologie pour étudier les eaux souterraines. Ce faisant, les chercheurs ont poussé à l'extrême la sensibilité des analyses d'ADN environnemental, car le matériel génétique des eaux souterraines est encore plus dilué que celui des eaux de surface : Un échantillon de 40 litres ne contient que quelques nanogrammes d'ADN.

Quelques-uns des amphipodes trouvés dans les eaux souterraines. Ils sont adaptés à la vie dans l'obscurité et sont donc incolores et dépourvus d'yeux. Ils font partie des plus grands organismes présents dans les eaux souterraines. (Photo : Eawag)

Des abonnements

Des abonnements