Un ingénieur de terrain au service de la pédagogie

Ancien industriel et professeur à l’EPFL, Jacques Jacot partage, dans cet entretien mené par l’un de ses anciens élèves, son approche de la formation des ingénieurs. S’appuyant sur une solide expérience de terrain, il a fait de la résolution de problèmes réels et de l’apprentissage de l’autonomie, les piliers de son enseignement.

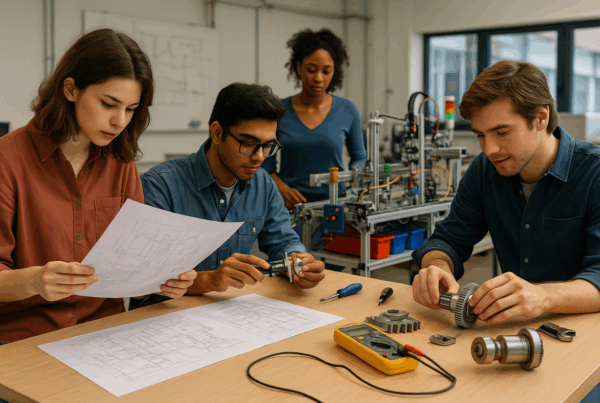

Une pédagogie active et concrète, fidèle à l’approche de Jacques Jacot.

C’est au fil de sa carrière industrielle que Jacques Jacot a développé sa vision de l’enseignement. Il déplorait alors l’écart entre les attentes des enseignants et la réalité des apprenants : « Certains attendaient des mots spécifiques qui étaient dans leur tête, au lieu de comprendre ce que les étudiants voulaient leur dire, la démarche qu’ils étaient en train de faire », déclarait-il.

Une expérience clé façonne sa pédagogie : celle d’une employée à qui il apprit le câblage et qui, confrontée à une erreur, lui reprocha de ne pas lui avoir donné les moyens de contrôler son travail. « J’ai réalisé que si je demande d’exécuter une tâche, il faut donner les moyens de garantir la qualité », affirmait-il.

Apprendre à apprendre

Pour Jacques Jacot, la définition de l’apprentissage repose sur la capacité à construire des démarches réutilisables : « Apprendre, c’est l’idée qu’il ne faut pas tout le temps partir de zéro. Il faut arriver à construire une démarche, ce qui est plus efficace pour avancer. »

Cette philosophie se traduit par des mises en situation concrètes, comme l’analyse de flux de production dans l’industrie horlogère et agroalimentaire, où les étudiants manipulent des données réelles pour résoudre des problèmes complexes sous contraintes de temps et de coût.

Adapter l’enseignement aux apprenants

Refusant le modèle académique figé, Jacques Jacot adapte ses méthodes à ses étudiants et à leur diversité culturelle. Il alterne projets, travaux de groupe et même examens collaboratifs. Il souligne également l’évolution des attentes des nouvelles générations : « Les étudiants attendaient des méthodes qui leur correspondent. C’est un grand changement, les générations deviennent beaucoup plus sélectives. »

Conscient des effets délétères d’une culture de la sanction, il insiste sur la valorisation de la résolution de problèmes plutôt que la stigmatisation de l’erreur : « Une culture où l’erreur est pointée du doigt inhibe les équipes, alors que si la résolution des problèmes est valorisée, il en résulte un renforcement positif. »

Une pédagogie pragmatique et libre

Libre d’expérimenter, Jacques Jacot applique des méthodes d’évaluation inspirées du monde industriel : « Pour un projet, si je n’achète pas ce travail, c’est insuffisant (D). Si je l’achète, c’est la moyenne (C), avec enthousiasme cela donne B, et le maximum A est atteint lorsque je l’achète et ne veux pas que mes concurrents le sachent », déclare-t-il.

Plutôt que d’imposer des approches uniformes, il privilégie l’explication des finalités et adapte ses contenus aux intérêts des étudiants : « Je consacrais la première heure du cours à expliquer pourquoi ce cours leur sera utile, le déroulement de l’examen, et ce qu’ils seraient capables de faire dans leur vie professionnelle. »

Transmission et autonomie

Rejetant l’idée d’une méthode unique, cet enseignant prône l’ajustement permanent des approches pédagogiques en fonction des étudiants et des matières. L’objectif étant de toujours développer l’autonomie des ingénieurs face à la complexité : « La réalité est complexe : si un seul paramètre évolue, la solution change, mais la démarche reste. »

Aujourd’hui encore, il reste attaché à cette liberté de penser et à l’idée de bousculer les systèmes : « Trop souvent, les corporations et les systèmes éteignent cette liberté de penser. Bousculer les systèmes, c’est quelque chose qui reste au fond de moi », conclut-il.

Cet article est basé sur un entretien réalisé par Fabien Bourgeois, ancien étudiant de Jacques Jacot à l’EPFL, dans le cadre d’un cours sur l’apprentissage. Il vise à nourrir la réflexion sur l’enseignement des sciences de l’ingénieur et la formation des générations futures.

Interview de Fabien Bourgeois par Jacques Jacot

J.J. : Vous avez une vingtaine d’années d’expérience dans l’industrie microtechnique, que vous est-il resté de cette pédagogie centrée sur la résolution de problèmes ?

F.B. : « La transition du monde universitaire au monde industrielle a été facile. Je n’ai pas eu de difficulté à aborder la maîtrise des assemblages de précision en horlogerie, la gestion des flux de production ou la conception d’actionneurs intelligents. Nous avions appris à décrire un problème, à le décomposer et à évaluer rapidement la faisabilité des solutions possibles. Le monde industriel se contente d’un optimum local, atteint avec peu d’effort. »

J.J. : En quoi les professeurs ayant un parcours industriel différaient-ils de leurs collègues ?

F.B. : « Ils partageaient volontiers des expériences illustrant les exigences industrielles. Leurs thèmes de recherche étaient sélectionnés pour leur potentiel applicatif et de nombreuses entreprises faisaient appel à des laboratoires tels que ceux de robotique ou de production microtechnique. »

J.J. : Que souhaiteriez-vous pour les étudiants ingénieurs de l’EPFL ?

F.B. : « La passion pour une branche est souvent liée aux enseignants que l’on a eus, car au-delà d’un contenu, ils transmettent leur flamme. Je leur souhaite des professeurs non seulement passionnés par leur sujet, mais aussi par la transmission de ce sujet ! »

Jacques Jacot est professeur honoraire à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), au sein de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (STI). Spécialiste en micro-assemblage et vision, il a été actif dans la recherche appliquée en collaboration avec l’industrie, après y avoir travaillé près de 20 ans et fondé une entreprise dans le domaine de la robotique d’assemblage.

Fabien Bourgeois est docteur ès sciences de l’EPFL. Il a travaillé dans la recherche et le développement d’appareils médicaux en Allemagne, dans l’industrialisation et la production horlogère au sein du groupe biennois Swatch Group, puis comme responsable d’unités commerciales pour des actionneurs pour l’automobile à Sonceboz.

Des abonnements

Des abonnements