Une source d’énergie durable dans les chaînes de montagnes 🔊

Des chercheurs du Centre de recherche des sciences de la Terre (GFZ) à Potsdam, en Allemagne, ont identifié les chaînes de montagnes comme des zones clés pour l’accumulation d’hydrogène naturel. Grâce à des simulations tectoniques, leur étude met en lumière le rôle de la serpentinisation, un processus géologique générant du dihydrogène (H₂).

Le développement des ressources en énergie durables est l’un des défis majeurs du XXIᵉ siècle. L’hydrogène présente un potentiel considérable pour remplacer les combustibles fossiles, tout en réduisant les émissions de CO₂ et autres polluants atmosphériques. Toutefois, les modes de production actuels de l’hydrogène posent problème. Si certaines méthodes s’appuient sur des énergies renouvelables, une large part d’entre-elles reposent encore sur les énergies fossiles et sont polluantes. Face à ces contraintes, la question d’une production d’hydrogène naturel à grande échelle se pose. Des processus géologiques sont déjà connus pour générer du dihydrogène, mais leur exploitation restait jusqu’ici marginale.

Des réservoirs naturels d’hydrogène

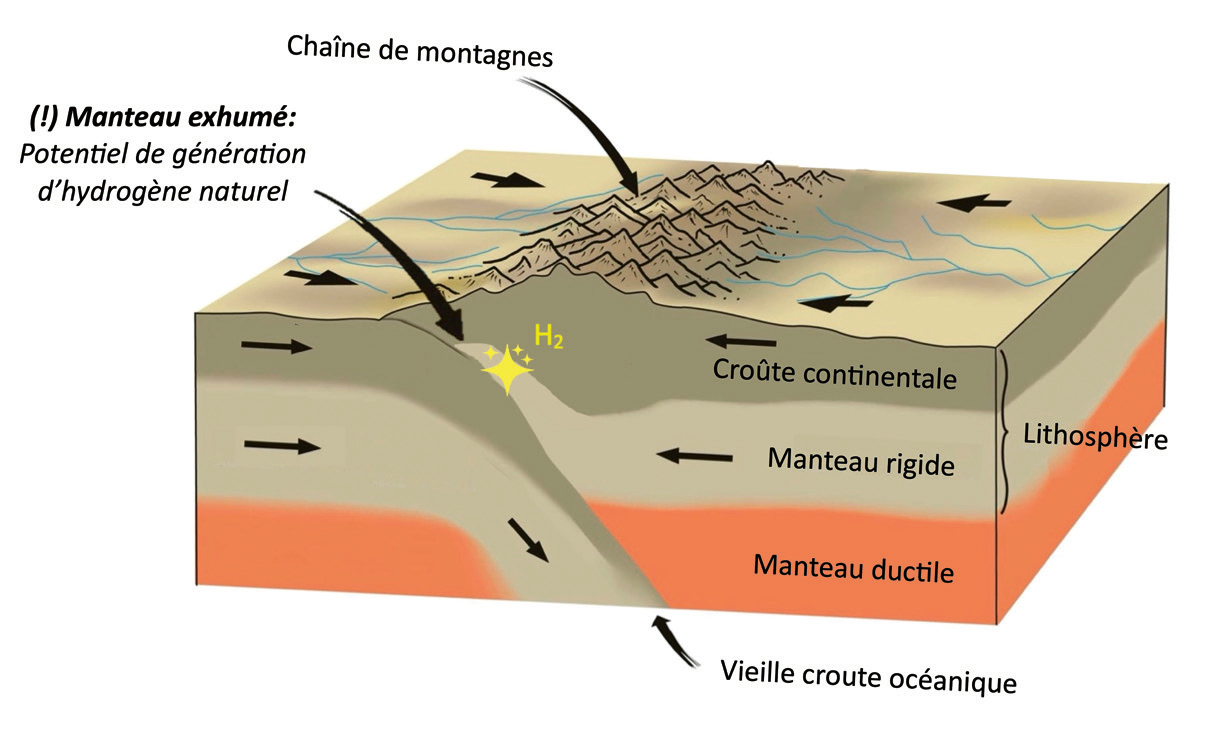

Au Centre de recherche des sciences de la Terre (GFZ) à Potsdam, en Allemagne, l’équipe dirigée par Frank Zwaan, chercheur à la Section de modélisation géodynamique, s’est attachée à identifier les zones favorables à l’accumulation d’hydrogène en quantités exploitables. En mobilisant des modèles de tectonique des plaques, les chercheurs ont mis en évidence le rôle clé des chaînes de montagnes dans la formation naturelle de ce gaz. Ces zones, où des portions du manteau terrestre initialement profondes se retrouvent à la surface, réunissent des conditions favorables à la formation de réservoirs d’hydrogène pouvant être explorés, forés et exploités.

Le rôle fondamental de la tectonique

L’hydrogène naturel peut être généré par différents processus géologiques. Il peut être issu de la transformation bactérienne de matière organique ou de l’hydrolyse des molécules d’eau sous l’effet de l’activité radioactive de certains éléments dans la croûte terrestre. La présence d’hydrogène naturel a ainsi été rapportée dans de nombreux endroits à travers le monde. Le potentiel de l’hydrogène naturel comme source d’énergie économiquement viable a également été démontré au Mali, où des volumes limités de ce gaz sont extraits depuis une dizaine d’années dans des puits souterrains.

Un phénomène géologique clé

Le mécanisme le plus prometteur pour la génération d’hydrogène à grande échelle repose sur une réaction entre l’eau et des roches mantelliques riches en fer : la serpentinisation. Lors de ce processus, des minéraux du groupe des serpentines, ainsi que du gaz hydrogène, sont formés. Pour que les roches mantelliques, qui se trouvent normalement en profondeur dans la croûte terrestre, puissent être mises en contact avec de l’eau afin de serpentiniser, elles doivent être exhumées de façon tectonique. Un tel phénomène, qui prend place sur des millions d’années, a été observé dans deux contextes géodynamiques :

- Les bassins océaniques en formation. Lorsqu’un continent est divisé en deux à cause du rifting – un processus de déchirure de la lithosphère –, le manteau terrestre remonte pendant que la croûte continentale s’amincit et s’ouvre éventuellement. Ce processus est observé dans l’océan Atlantique.

- Les chaînes de montagnes. Lorsqu’un bassin océanique se referme, à mesure que les continents se rapprochent pour former de nouvelles chaînes de montagnes, les roches mantelliques sont poussées vers la surface. C’est le cas dans les Pyrénées et les Alpes.

Fig. 1. Image conceptuelle d’une chaîne de montagnes avec du manteau exhumé. © CC BY-NC-SA 3.0 USGS / ESEU modifié par Frank Zwaan, GFZ

Simulations et perspectives d’exploitation

Pour évaluer le potentiel en hydrogène naturel de ces zones, une analyse détaillée de l’évolution de ces environnements tectoniques est essentielle. Les modélisations avancées de la tectonique des plaques, appuyées par des données géologiques, ont permis aux chercheurs de reconstituer l’évolution tectonique complète de ces phénomènes géologiques. Pour la première fois, les scientifiques ont découvert où, quand et comment les roches mantelliques sont exhumées dans les chaînes de montagnes. Ils ont également pu déterminer le moment où ces roches sont mises en contact avec l’eau à des températures favorables pour permettre une serpentinisation.

Un potentiel prometteur en montagne

Ainsi, il s’avère que la génération d’hydrogène annuelle peut être jusqu’à vingt fois plus élevée dans les chaînes de montagnes que dans les bassins de rift (un fossé d’effondrement se localisant le long d’une fracture de l’écorce terrestre lors d'un processus d'extension). L’environnement froid, le volume de roches mantelliques à des températures favorables de 200 à 350 °C, ainsi que la circulation d’eau abondante le long des grandes failles en sont la cause. De plus, les roches réservoirs nécessaires à la conservation de l’hydrogène – comme les grès – sont largement présentes en milieu montagneux, contrairement aux environnements de rifting plus profonds.

Vue panoramique des Alpes Suisses - Canton de Grisons en Suisse orientale, une zone intéressante pour l’exploration de l’hydrogène naturel. © Frank Zwaan, GFZ

Analyser et exploiter ces réservoirs

Les conclusions de cette étude ouvrent la voie à une exploration accrue des chaînes de montagnes pour l’hydrogène naturel.

« Comprendre comment l’évolution tectonique contrôle la formation des accumulations d’hydrogène naturel dans une zone donnée est une priorité. C’est pourquoi les perspectives issues des simulations tectoniques, comme celles menées dans cette étude, sont d’une grande valeur », déclare Frank Zwaan, premier auteur de la publication. Sascha Brune, le chef de la Section de modélisation géodynamique du GFZ, ajoute : « Cette recherche améliore notre compréhension des environnements favorables à la génération d’hydrogène naturel. Il est temps d’explorer la migration souterraine et les écosystèmes qui influencent la formation des accumulations exploitables ».

Un pas de plus vers une énergie propre ?

Si ces réservoirs s’avèrent exploitables, ils pourraient constituer une solution complémentaire aux méthodes actuelles, tout en réduisant l’impact environnemental lié à la production industrielle. Cependant, plusieurs défis restent à relever. L’accès aux réservoirs en milieu montagneux, le coût du forage et la viabilité économique d’une telle exploitation devront être évalués. Une chose est sûre : les chaînes de montagnes sont désormais sur la carte des potentiels futurs gisements d’hydrogène naturel.

La serpentinisation

La serpentinisation est une hydratation et une transformation métamorphique de minéraux ferromagnésiens, tels que l'olivine et le pyroxène. qui produit de la serpentinite. C’est une forme de métamorphisme à basse température (0 à ~ 600 °C) des minéraux ferromagnésiens dans les roches mafiques et ultramafiques – des roches pauvres en silice et composées majoritairement d'olivine ((Mg2+,Fe2+)2SiO4), de pyroxène (XY(Si,Al)2O6) et de chromite (FeCr2O4) –, telles que la dunite, la harzburgite ou la lherzolite. Les minéraux formés par serpentinisation comprennent ceux du groupe de la serpentine (antigorite, lizardite, chrysotile), la brucite, le talc, les alliages nickel-fer et la magnétite.

Serpentiniser signifie, pour certaines roches, se transformer sous l'effet de l'eau ou de la chaleur, en produisant des serpentines.

La serpentine

La serpentine est une famille de minéraux du groupe des silicates et du sous-groupe des phyllosilicates. Cette famille contient plus de vingt membres polymorphes, que l'on retrouve dans des roches métamorphiques riches en hydroxydes de fer, en aluminium, en manganèse, en nickel, en zinc, en calcium ou en magnésium, de formule générale (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4.

À propos du GFZ

Le Centre de recherche des sciences de la Terre (GFZ), basé à Potsdam, une ville limitrophe de Berlin, dans le land de Brandebourg, est un important institut de recherche spécialisé dans l’étude des processus terrestres. Acteur clé dans les sciences géophysiques et environnementales, il explore des thématiques allant de la tectonique des plaques aux énergies renouvelables, en passant par les risques naturels et le changement climatique.

À travers des recherches interdisciplinaires, le GFZ analyse les dynamiques de la planète et développe des modèles prédictifs pour mieux comprendre les interactions entre la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère. Son expertise s’étend également à l’exploration de nouvelles ressources énergétiques, comme l’hydrogène naturel, ainsi qu’à l’évaluation de leur potentiel pour une transition énergétique durable.

Des abonnements

Des abonnements